Kegiatan SAR yang baru-baru ini dilaksanakan, Setelah kecelakaan pendaki gunung di Rinjani, publik dikejutkan dengan kecelakaan laut KMP Tunu Pratama di Gilimanuk. Kejadian ini meninggalkann duka karena diperkirakan masih terdapat korban yang terjebak di dalam kapal yang melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk ini.

Setidaknya diduga masih ada 22 orang yang belum ditemukan, mengingat kapal ini tenggelam tengah malam. Diyakini penumpang masih beristirahat dan tertidur pada saat kecelakaan terjadi. Entah di dalam ruangan penumpang ataupun di dalam kendaraan.

Ketika Arus Membuat Operasi SAR Tidak Berjalan Mulus

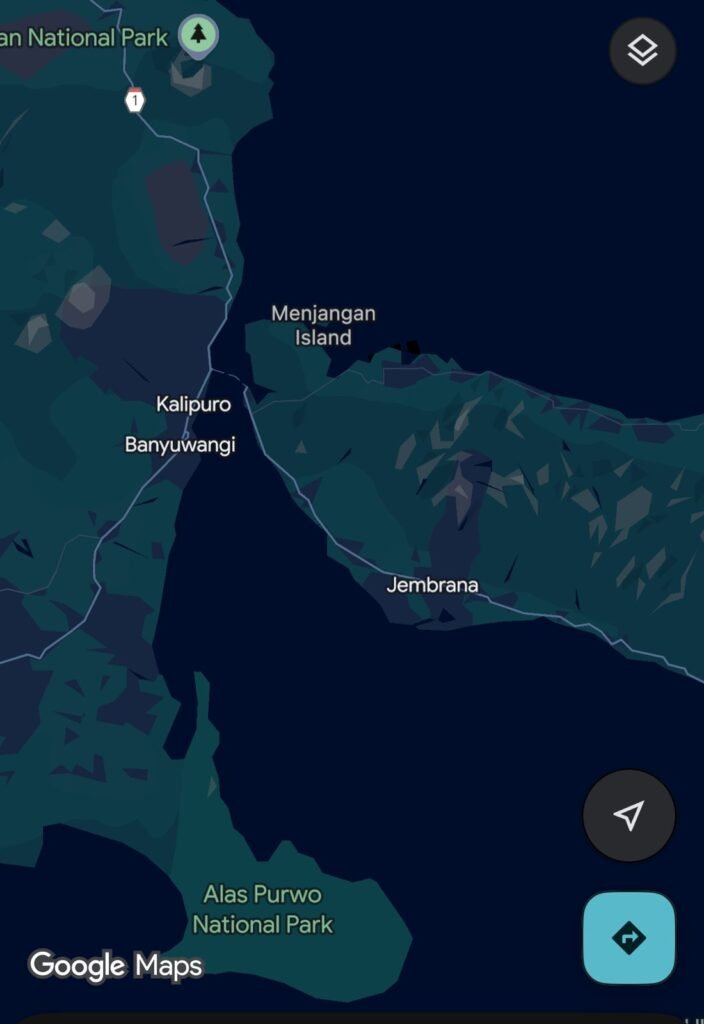

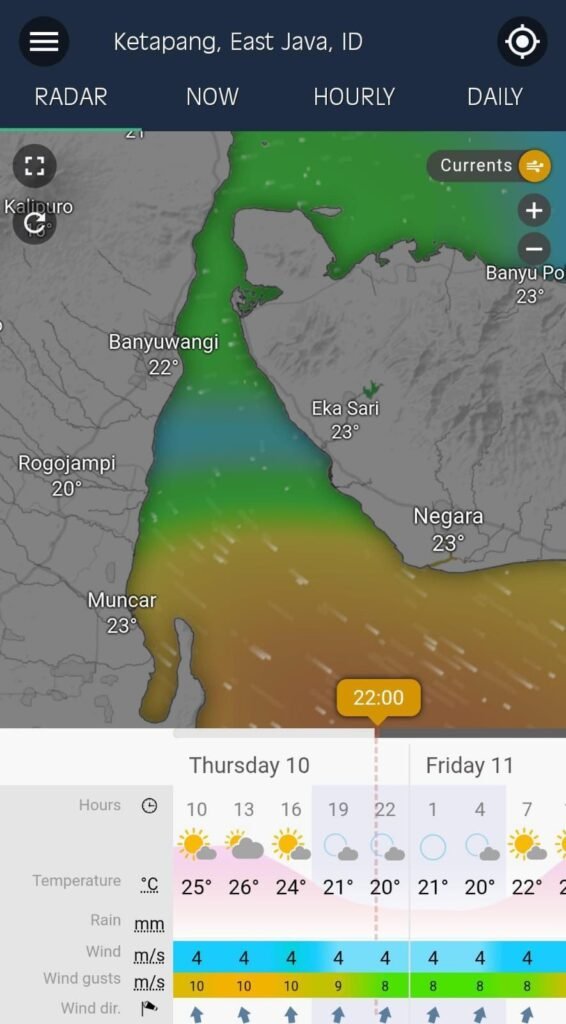

Lokasi kejadian KMP Tunu Pratama ini adalah Selat Bali, yang terkenal dengan arus laut deras dari waktu ke waktu. Topografinya yang menyempit di bagian utara dan melebar ke Samudera Hindia di bagian selatan, menyebabkan arus di area ini tidak mengenal ampun. Arus dengan kecepatan 4-5 knot adalah hal biasa disini. Oleh sebab itu olah gerak kapal penyeberangan hampir selalu tidak lurus dan melawan arus terlebih dahulu sebelum bersandar.

Saya sendiri cukup familiar dengan lokasi ini dimana seringkali harus naik speedboat dari arah Bali Barat menuju ke teluk Banyubiru yang terletak di Selatan kota Muncar. Nelayan disana sudah paham, bahwa ini bukan area untuk kapal yang memiliki tenaga pas-pasan. Salah waktu dan salah posisi, ibaratnya adalah kartu mati yang berujung celaka. Oleh karena itu di Muncar terdapat tradisi Petik Laut, dimana nelayan bersyukur atas hasil laut yang didapat dan keselamatan yang menjadi momok setiap pelaut di area tersebut.

Mengapa penyelam tidak langsung diturunkan pada operasi SAR KMP Tunu Pratama? Ada beberapa aspek penting. Pertama adalah penentuan titik penyelaman. Dengan kedalaman ekstrim dibawah 40 meter, batas keamanan dekompresi atau yang sering disebut No Decompression Limit sangatlah terbatas. Hanya kurang dari 10 menit. Sehingga mengakibatkan pencarian tidak efektif dengan waktu yang sangat singkat. Ditambah dengan keterbatasan jarak pandang yang hanya 5 meter saja.

Belum lagi aspek lain, berupa RMV atau Respiratory Minute Volume dari penyelam yang akan berakibat pasokan udara yang dibawa. RMV masing-masing penyelam bisa berbeda. Ditambah dengan kondisi bawah air yang berarus, yang membuat penyelam harus mengayuh cukup kuat. Sehingga RMV pada penyelaman tanpa arus dan lokasi yang berarus tentu sangat berbeda. Resiko lain adalah ketika penyelam berusaha melawan arus atau melakukan kegiatan yang berat, akan berakibat penyerapan nitrogen yang berlebihan. Sehingga akan meningkatkan resiko DCS atau Decompression Sickness. Penyakit penyelaman ini dapat berakibat kelumpuhan jika tidak ditangani secara tepat dan tuntas. Pada beberapa kejadian DCS yang parah, kejadian ini dapat berakibat kematian.

Kedua, penentuan posisi obyek yang belum pasti menambah operasi penyelaman menjadi beresiko. Pada beberapa pengalaman sebelumnya, titik sasaran harus sudah jelas sehingga penyelaman dapat efektif dan aman. Batas waktu aman akan berubah ketika penyelam masih harus mencari obyek evakuasi. Shot line atau tali panduan turun harus sudah terpasang dengan baik, karena pada tali ini penyelam dapat turun secara terukur. Tali ini juga yang nanti akan memandu penyelam untuk naik dan melakukan prosedur keselamatan (safety stop).

Sampai saat artikel ini ditulis pada tanggal 10 Juli 2025, posisi kapal di dasar laut masih berubah-ubah. Bahkan pada saat pencarian dengan menggunakan sidescan sonar milik TNI AL, letak kapal sempat bergeser sampai 800 meter dari titik awal. Ini menandakan arus di permukaan dan dasar laut sama kuatnya, sehingga benda yang cukup besar masih dapat berpindah cukup jauh.

Selanjutnya, evakuasi di dalam lambung kapal mengharuskan kemampuan dan pengalaman khusus. Tidak sembarang penyelam dapat melakukan ini, karena resiko tersesat dan tersangkut pada bagian kapal yang tenggelam akan berakibat fatal jika terjebak di dalam. Diperlukan sertifikasi sesuai dan pelatihan yang ekstensif. Belum lagi kemungkinan jarak pandang nol (zero visibility) yang kerap dihadapi jika masih terdapat sisa bahan bakar ataupun lumpur yang mengendap.

Jika obyek berada diluar kedalaman 40 meter, maka diperlukan teknik penyelaman tertentu. Setidaknya penyelam rescuer wajib memiliki sertifikat pelatihan yang kerap disebut technical diving. Dengan kemampuan ini, penyelam dapat mencapai kedalaman 50-70 meter dengan aman. Penyelaman ini menggunakan campuran udara berupa oxygen dan helium, yang sering disebut sebagai Trimix (kombinasi oxygen, nitrogen dan helium) atau Heliox (helium dan oxygen).

Kadar kombinasi juga tidak sembarangan, melainkan disesuaikan dengan target kedalaman. Beda kedalaman beda komposisi. Oleh karena itu rencana penyelaman menjadi penting. Bukan berarti penyelam ketika di kedalaman 60 meter dapat serta merta ke 70 meter. Sekali lagi, perencanaan penyelaman sangat berperan. Karena perhitungan antara turun, eksplorasi dan naik, akan mengalami perubahan besar jika tidak ditaati. Intinya, perubahan kecil akan berpengaruh besar pada penyelaman secara keseruruhan.

Penyelaman dengan menggunakan Trimix memiliki banyak faktor kesulitan. Faktor utama adalah pengisian tabung selam dengan komposisi tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh penyelam yang telah menjalani pelatihan yang disebut ‘gas blending’. Diperlukan peralatan khusus untuk dapat melakukan gas blending ini agar komposisinya akurat.

Jika komposisi tidak akurat, akan mempengaruhi perencanaan penyelaman. Dengan menggunakan helium sebagai sarana untuk menekan kadar oksigen, terdapat ancaman lain. Yaitu karakter dari helium yang cenderung lebih ‘ringan’ dibanding udara biasa. Ini akan mengakibatkan penyelam yang melakukan pekerjaan di bawah air, akan mudah menghirup gas lebih banyak dari biasanya. Ini akan mengakibatkan komposisi residu di tubuh menjadi lebih banyak. Lagi-lagi akibatnya akan menambah resiko penyakit penyelaman yang disebut diatas.

Gerak perpindahan air pada lokasi penyelaman juga menjadi faktor yang sangat kruisial. Jika arus dapat ‘memindahkan’ kapal tenggelam yang berbobot nyaris 800 gross tonnage, tentu akan menyulitkan penyelam turun dengan aman. Penyelam akan susah payah mengkoreksi dirinya ketika turun ke kedalaman. Ini sering disebut sebagai ‘overexertion’ atau melakukan aktivitas yang berlebihan sehingga mengakibatkan kelelahan. Hal ini juga akan mempermudah gas residu diserap oleh tubuh dalam jumlah besar, terlebih karena penyelam menggunakan gas yang ringan seperti Trimix. Resiko terkena penyakit kedalaman atau DCS akan meningkat drastis.

Untuk menghadapi arus 1-2 knot di bawah air, penyelam manapun akan kewalahan. Penyelaman technical membuat penyelam membawa tabung lebih dari 1. Umumnya penyelam technical membawa 2 tabung di belakang – yang sering disebut sebagai twinset, serta 3 tabung di samping untuk keperluan dekompresi (accelerated decompression) dengan kadar gas yang berbeda. Beban ini sudah berbeda sangat jauh dengan penyelam yang hanya perlu membawa 1 tabung.

Dukungan keamanan pada metoda penyelaman ini adalah mutlak. Diperlukan personil yang bersertifikasi untuk penanganan penyakit penyelaman dan dapat melakukan tindakan pertolongan pertama. Sarana seperti tersedianya oksigen dengan kadar diatas 99% serta peralatan pemberian yang tepat juga dibutuhkan. Ketersediaan hyperbaric chamber, baik itu jenis portable ataupun yang statis seperti yang ada di fasilitas kesehatan haruslah mudah dijangkau dengan cepat. Pemeriksaan kesehatan diwajibkan dengan hasil yang diatas rata-rata. Tidak jarang penyelam yang telah siap tidak diperbolehkan turun operasi karena kondisi kesehatan yang tidak optimal.

Baca juga: Bencana Alam Berujung Kecelakaan Teknologi Berkepanjangan di Jepang

Bersama artikel ini, kami menyampaikan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban KMP Tunu Pratama dan salam hormat untuk seluruh personil Tim SAR Gabungan yang bahu-membahu pada operasi SAR ini.

Bayu Wardoyo

Indonesia Divers Rescue Team (IDRT)